デザイナー

そのブランドの「パリコレ参加」「ミラコレ参加」は自称しているだけかもよ(笑)

2023年11月29日 デザイナー 3

こんなことはみんな知っているんじゃないかと思うことが意外と知られていないことがある。 逆に、みんなが知っていることを当方が知らないということも多々あるのだが。 業界メディアやデザイナーズブランドの紹介文などで昔から「〇〇年パリコレクションに参加」とか「〇〇年ミラノコレクション参加」などと報道されたり、書かれていたりすることが珍しくない。 当方は

「奇抜すぎるファッションショー」と「素人の変態」との見分けがつかないという話

2023年9月25日 デザイナー 5

実需対応するために、国内の衣料品業者は期近対応を年々強化しているが、元々の取引サイクルでいうと、9月・10月は来年春夏物の提案時期である。 そんなわけで国際的にも欧米ではファッションウィークが開催されているわけだが、国際的メゾンブランドや国際的デザイナーズブランドが行うファッションショーは年々、一般人では理解に苦しむような提案が増えており、たびたびウェブ上、

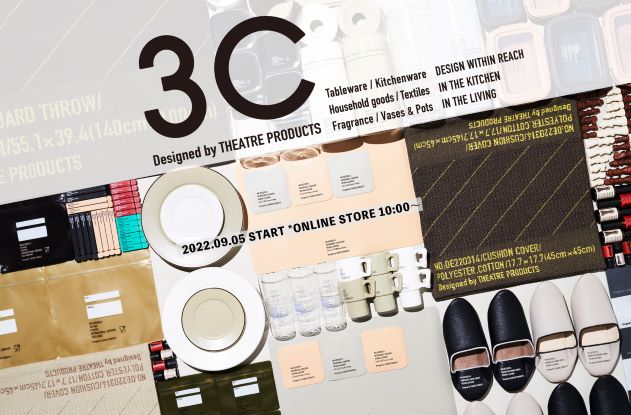

ダイソー、セリア、キャンドゥもデザイナーズコラボ商品を企画してみてはどうか

2022年8月31日 デザイナー 2

現代を象徴していると感じるコラボが発表された。 シアタープロダクツ×3COINS、新ブランド「3C」デビュー (fashionsnap.com) これである。 「スリーコインズ(3COINS)」から、「シアタープロダクツ(THEATRE PRODUCTS)」がディレクションを務めるライフスタイルブランド「スリーシー(3C)」がデビューする。9月

欧米の最先端トレンドでも不便な物・奇異すぎる物はマス化しない

2021年12月1日 デザイナー 2

ファッショントレンドというものがある。 当方も含めた多くの人が注目するのは、マストレンドである。しかし、マスに広がる前には一部の先端層でトレンドとして受け入れられ、何か月かのタイムラグがあってマスに広がる。 マスにトレンドが広がれば、アパレルブランドの稼ぎ時ということになる。 一方、多くの人は気付いていないと感じるが、先端層だけで終わってしまうトレンドは実は

「ラグジュアリーブランドと同じ生地を使っている」ことをアピールするブランドに感じる違和感

2021年10月25日 デザイナー 3

最近、業界メディアでよく見かけるのが「ラグジュアリーブランドと同じ生地を使った新ブランドです」みたいな打ち出しである。 まあ、気持ちはわからないではないし何となく凄そうな気はするが、冷静になってよく考えてみると、実はあまり関係ないということがよくわかる。 たしかにラグジュアリーブランドと同じ生地というと、確かに生地の品質は高そうな気がする。しかし、それ以上で

学生服業界を取り巻く難問の数々

2021年10月5日 デザイナー 2

ちょっと告知を。 フェイスブックのアカウントが2つとも1か月間凍結されてしまったので、フェイスブック友達の皆さんは、定期的に11月4日まではブログを見に来てください。(笑)(11月4日にはこの部分は削除します) 本題。 自分がやむを得ず独立してしまったのは11年前のことになるが、その時点でも繊維業界記者歴は13年くらいは経過していた。当方のよう

中間業者によって支えられるインフルエンサーブランドの乱立 ~合繊100%のモヘヤカーディガンが出来上がる理由~

2021年9月15日 デザイナー 0

新規参入者が絶えないのは、昔からのアパレル業界の特色だが、当方が若かった時分の90年代から2000年代半ばまでと、2015年以降では、デビューする有象無象のブランドの立ち上がりの様子は大きく変わっているように感じる。 2000年代中頃までにも読モやタレントなどいわゆる「素人ブランド」のデビューは多々あったが、必ず、業界や製品に通暁する会社や個人がサポートして

パクリ問題に見る「洋服をデザインする」という言葉の解釈の違い

2021年1月7日 デザイナー 3

アパレル業界の良いところであり、悪いところであるのが参入障壁の低さである。(継続できるかどうかはまた別の問題) ド素人の参入によって業界や売れ行きが活性化されている部分もある。 しかし、ド素人が増えれば増えるほど、パクリ問題が常に付きまとう。冷静に考えてみてもらえば理解できると思うが、毎シーズン何型もそれなりに売れるであろうという服のデザインを考えるのはド素

イトキンの新リメイクブランドの行く末に注目したい

2020年10月7日 デザイナー 0

今回は予定を変更してこのニュースをご紹介したい。 イトキンがリメイク型D2Cブランド 若手・少数精鋭で事業もサステナブルに また「サステかよ~」とちょっとウンザリする気持ちはあるが、注目したい点は2つだ。サステかどうかは個人的にはどうでもいい。 1、久しぶりのイトキンの話題 2、不良在庫を使ったリメイクブランド という2点である。 イトキンが、