ユニクロが「何年間も定番品を値下げ無しに売り続ける」という事実はない

2020年6月9日 お買い得品 0

「定番品を長く売る」という手法を提唱する人が増えた。

まあ、サステイナブルwwだとかエシカルwwだとかそういう観点からも推奨される部分もあるのだろうが、実際、最初に投入した商品を複数年に渡って値下げせずに売り減らし続けるというビジネスモデルが確立できているのは知っている範囲でいえばワークマンしかない。

ワークマンは、改めて言及するまでもなく、最近はカジュアルユーザーにも顧客を広げているが、本来は肉体労働者向けの作業着である。そのため、通常のアパレルほど「シーズンごとに商品のデザインを変化させる必要性」がない。

例えば

一昨年買ったあの作業パンツが非常によかった。ずいぶんと破れてきたから同じ物をもう一度買いたい

という需要が作業着にはある。

逆にデザインや形を変化させてほしくないという需要も少なからずある。

一方、カジュアルウェア、特にこだわりの強いwwwメンズにはそういう傾向があるが、業界の人はどう捉えているのかわからないが、そういうこだわりの強いメンズの人数も恐らく想像よりは少数派だろう。

デザイン変化の少ない定番といえば、当てはまるのはリーバイスの501ジーンズではないかと思う。

モデルチェンジはたしかにあるが、だいたい3~5年くらいはモデルチェンジしない。

じゃあ、そのリーバイス501、リーバイス501を扱い続けているジーンズショップがすごく好調なのかというと、甚だ疑問である。ライトオン、マックハウス、ジーンズメイトに代表されるジーンズショップは苦戦傾向が長年続いているし、経営破綻も続いている。

今だって、コロナショックによって、某地方ジーンズチェーン店が経営危機に陥っていると噂されている。

「5年間くらい定番品を売り続ける」という手法が功を奏するなら、今頃ジーンズショップの破綻はなくなっているし、ジーンズショップの低迷は終わっているはずである。

しかし、現実は真逆である。

ワークマンが複数年に渡って同じ商品を売り減らすというのは、作業着という性質に加えて、もう一つ、ワークマンの店舗数の実に96%がフランチャイズ店だというところにもある。

直営店がほとんどなら、本社が商品を入れ替える。しかし、フランチャイズということはコンビニと同様に店長がすなわち経営者であり、店舗が独自に仕入れたという形になるため、売れ残りを回収して新商品を投入するということが頻繁にはできにくい。恐らく、返品伝票と新たな納品伝票とを書き換えたりという煩雑な手続きがその都度生じると考えられる。作業効率上、恐らく本社もフランチャイズ店も頻繁にはやりたくないはずである。

5年間くらい定番品を値引きなしで売り続けることは作業着屋以外は難しいと考えるべきである。

最近、「ユニクロは定番を値下げせずに何年間も売り続ける」という謎の主張を見かけることがあるが、そんな事実はまったくない。

もちろんユニクロにはロングセラーで毎年売られ続けている商品がある。

ウルトラライトダウンとかエアリズムとかヒートテックとかスエットフルジップパーカとかイージーアンクルパンツとかなどなど。

一方で消えた商品もある。

ネオレザーとかエアテックブルゾンとか。

しかし、ロングセラーの「定番商品」は一切値下げされていないか?店頭を普通に見ればそんなことはないと気付くはずである。

ここでいう値下げは「週末値引き」「期間限定値引き」を除く。

いくら、ロングセラーの定番商品と言っても、ユニクロは早ければ3カ月後、遅くとも1年後には破格に値下げしてなんとしてでも売り切る。

それにはユニクロ商品の年番号とシーズン(季節)番号を見方を知る必要がある。

そのことは以前にもこのブログで書いた。

先日、当方の銀行口座にもアベノ10万円が振り込まれていた。

そのアベノ10万円の中から1万円を握りしめて、ユニクロに行った。もちろん、今回の臨時収入は普段買えないような商品も買おうと思っているが、普段買っているような商品も買う。

そのうちの一つがユニクロの投げ売り品である。

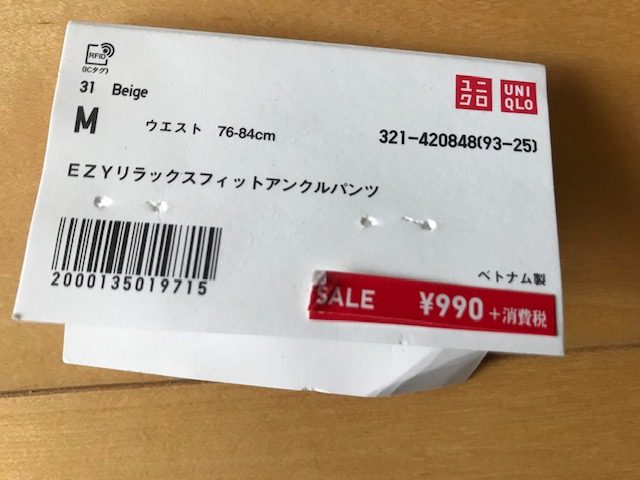

いくつか買い物をしたが、その中の一つにEZYリラックスフィットアンクルパンツがある。

定価2990円が990円に値下げされていたからだ。ベージュばかりが大量に残っている。

当方はベージュや茶色系のパンツを穿くのが苦手である。

黒、紺、グレー、オリーブグリーンのパンツならコーディネイトできるが、ベージュ系のパンツを穿くと自分で見てもどうもしっくりこない。

だから、ベージュ系のパンツに高い値段を支払うのが嫌である。もったいない。それならそのカネで勝男で180円のビールを飲んでいる方がマシである。

だが990円くらいなら再挑戦してみてもよいかと思った。失敗して捨てても惜しくない。

さて、この商品だが、下げ札に321-420848(93-25)とある。

EZYアンクルパンツはシーズンデザイン物ではない。どちらかというと継続品番である。この商品の年番号とシーズン番号は(93-25)という部分に記されている。

93がそうで、25は工場に割り振られた番号である。南工場なら01、佐藤工場なら03という感じである。

93というのは、2019年秋という意味になる。

西暦の1の位の数字と、春が1、夏が2、秋が3、冬が4という具合に振り分けられている。

ユニクロの場合、5年以上在庫を残さないので、西暦の1の位は10年経つとまた戻ってくる。

西暦2030年ならまた0になるし、2029年なら9になる。

で、ここから分かることは、2019年秋商品は、早ければ2020年春、遅くとも2020年6月には2000円引きになって投げ売られているという事実である。

このパンツは定番に属する品名とデザインシルエットだが、半年後には投げ売られている。

また定番ロングセラーの代表のようなスエットフルジップパーカも定価2990円が、3カ月後~6カ月後には1990円~990円にまで必ず毎年値下げされている。

おわかりだろうか。

エアリズムやヒートテックはどうだ?シーズン終わりには必ず値引きで消化されているのを売り場で見かけるはずだ。きちんと売り場を見ていれば気付く。

同じ商品だから値下げせずに何年間も売り続けるという姿勢はユニクロには今までからない。ユニクロは逆に1年後には必ず値下げしてでも売り切ろうとする。それこそがユニクロの強みである。

無印良品とて同じだ。どうして毎シーズン発売しているリネンシャツを秋口や晩秋に値下げ処分で売り切るのか。

たしかにワークマンはその手法で成功しているが、それはワークマンの顧客層と店舗展開の特殊さがなせる技であり、通常のカジュアルウェアにその手法を考えもなしに当てはめるのは、昔のジーンズチェーン店やジーンズメーカーが「定番品だから何年後でも売れる」と言って次々と破綻した轍を踏むことに他ならない。

甘言に乗っかって、何の気なしに取り入れようと考えているアパレル経営者は冷静に考え直すべきである。

Amazonでも取り扱いを開始した無印良品の商品をどうぞ~