Amazonの日本売上高比率が年々下がっているという話

2022年12月1日 ネット通販 6

今日から12月である。

早いもので2022年も残り1か月となってしまった。年を取ると月日の流れる速度が増しており、最近などは若い頃の2倍速くらいで過ぎてゆく。

この分なら、当方の寿命が尽きるまでもあっという間に感じられるだろう。そろそろ終活を本格的に始めようと思う。

さて今回は本当に個人的な感想である。そうではないという方がおられたら、ぜひともいろいろと教えていただきたいと思っている。

コロナ禍以降、特に2021年以降、当方はAmazonで買うことがめっきりと減った。最大の理由はコロナ禍の始まりとともにアホくさい副業ブームとやらで、ガンプラの価格が転売ヤーによって急騰したからである。

Amazonには無在庫転売の悪質転売ヤーがマーケットプレイスに出店するようになり、それを取り締まらずにいるので定価かそれ以下でしか販売しないDMMやヨドバシカメラドットコムに比べると割高な通販サイトになってしまった。

当方が買う物は日用品以外だと洋服か本かガンプラしかないので、ガンプラを買わないとなるとAmazonの利用頻度はメッキリと下がる。

本は、だいたい大型書店で買うことが多い。また日用品はスーパー万代か百均かスギ薬局で買うことが多い。

洋服の通販は毎月仕事と趣味を兼ねて必ず利用するが、元々Amazonではほとんど買わない。ユニクロかジーユー、ドットエスティ、ベイクルーズストアの4つしかほぼ使っていない。

そうなると、Amazonを使う理由が全くなくなってしまう。

動画や音楽配信を利用する人はAmazonプライムに入会しているかもしれないが、当方は動画も見ないし音楽も聴かない。おまけに買い物をすることも減ったので、2020年に亡父のために尿瓶を緊急に買わねばならなくなってAmazonプライムに入会したが、父も死んでしまったので2021年からは脱会したままである。そして何の不都合もなく暮らせている。

Amazonの日本での業績はどうなっているのだろう?と思って調べてみるとこんな記事が出てきた。なかなか興味深い。

2022年2月の記事である。

なのであと3カ月後くらいには2022年業績の記事も発表されるだろうから、それも待ち遠しい。

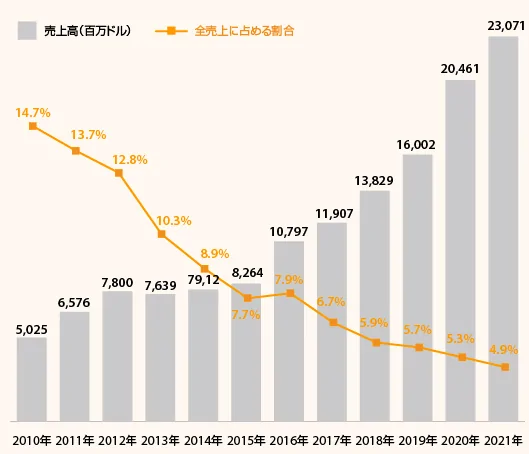

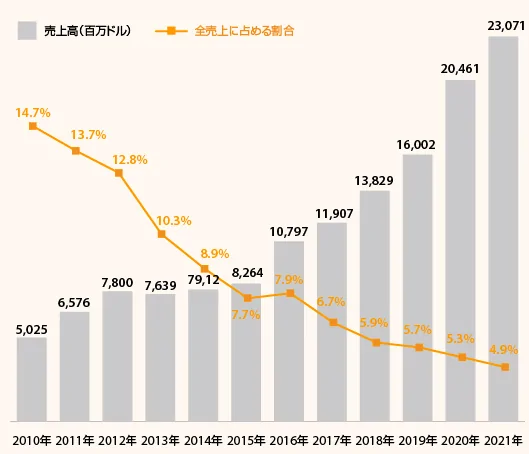

日本事業のドルベースでの売上高は230億7100万ドルで前期比12.8%増(2020年の日本事業売上高は204億6100万ドルで前期比27.9%増)。全売上高に占める日本事業の割合は4.9%。

とある。好調と言って差し支えないだろう。だいたい26億ドルくらい増収している。

さすがだが、実際の内訳はどうかというと、

アマゾン日本事業の売上高は直販ビジネスのほか、第三者による販売(マーチャント売り上げ)の手数料収入、定期購入サービス、AWS(Amazon Web Service)などが含まれる。

とある。直販ビジネスの金額は不明なので、もしかすると手数料収入や定期購入サービス、AWSなどの売上高が好調だったという可能性もあるのではないかと当方は邪推している。

米Amazon、アマゾンジャパンともに流通総額は公表していないが、2018年時点の「Amazon」グローバル流通総額に占める販売事業者(「Amazonマーケットプレイス」出品・出店者)経由の割合は58%。米国のEC専門誌『Digital Commerce 360』は、流通総額の6割をマーケットプレイス経由が占めていると推定している。

とあり、マーケットプレイス経由の売上高が全世界で6割を占めていたことを踏まえて、以下のように類推されている。

全体の流通総額のうち第三者による販売は6割程度、手数料収入は平均して第三者販売額の約10%という推定を前提に、円ベースの売上高から「Amazon.co.jp」の流通総額を算出すると5兆円程度に達していると推測される。

とのことである。

で、興味深いのが全世界売上高に占める日本国内売上高は2021年4・9%に低下している点だ。2020年は5・3%あった。

記事中のグラフを見ていただければわかるが、2010年(14・7%あった)から日本売上高の比率は右肩下がりを続けている。

これはどういうことかというと、世界規模で売上高は伸び、日本事業も同様に伸びてはいるが、日本事業の伸び率は世界規模と比較するとかなり小さいということである。

日本で伸びている以上に世界ではもっと伸びているということだし、言い換えれば世界的伸び率に比べると日本市場での伸び率は極度に小さい、ということになる。

ではなぜ、日本国内での伸び率が世界全体と比べて小さいのか?

こと通信販売という点においては、強力な競合が多く、その競合各社の通販サービスがAmazonを上回っているからではないかと個人的には考えている。

まず、Amazonの欠点としては

ポイントが貯まりにくい

という欠点がある。

これに対して、ヨドバシカメラドットコムと楽天市場はポイントが貯まりやすい。

ヨドバシカメラは買い物金額の約10%がポイントとして貯まるし、楽天市場は他の実店舗での購入でもポイントを付与してもらえるシステムを構築しており、ポイント率自体はヨドバシカメラよりも低いが、他の買い物でもポイントがすぐに貯まる。

この2社に比べるとAmazonのポイントはカスにも等しい。

次に、ヨドバシカメラは1円の品物を1個だけ買ったとしても送料無料である。そのため、プライム会員ではない当方は2000円未満の商品を単品購入するときは必ずヨドバシカメラドットコムを使っている。

さらにYahoo!ショッピングである。

衣料品やスニーカー類、特にスニーカー類を買うことが増えた。ハッキリ言ってAmazonより安い商品が珍しくない。昨年末は温風機をYahoo!ショッピングで買った。これも同じ商品がAmazonよりも安かった。

同じ商品なら安い方で買うのが当たり前である。当方の感覚だとYahoo!ショッピングの方がAmazonよりも安いと感じることが増えた。

当方にとってAmazonで買う利点は書籍の品揃えの豊富さだけになってしまった。大型書店で見つからない時はAmazonで買う。そういう使い方になっている。

物販以外のビジネスについて当方はまるっきり知見がないので識者にお任せしたいが、こと物販に関しては国内ではAmazonは今後も世界規模並みには伸びないのではないかと当方は考えている。

そして、このAmazonと同じ構図が、外資低価格衣料品ブランドの日本国内市場での苦戦ではないのだろうか。

まあ、何せよ、Amazonの通販を使いにくいと思っている人は少なくないだろうから、楽天市場、ヨドバシカメラ、Yahoo!ショッピングあたりを賢く使い分けてもらいたいと思う。

仕事のご依頼はこちらからお願いします~↓

comment

-

-

読者 より: 2022/12/02(金) 12:09 AM

日本で一般に使いにくいのは,

UIごちゃごちゃな楽天でアマゾンはスッキリして使いやすい方。

近年中国製品の氾濫で検索が使いにくく問題になってますが、

ここ20年間?ではアマゾン優位な期間が長かった。なのでアマゾンユーザーが日本では一番多い。

南さんみたいにポイント拘るのはアーリアダプターというかエリート層w

で一般人はなんとなくで買ってる、そんなにポイント拘ってない人も多い。

忙しい人はポイント拘るよりもその時間で稼げば良いと考えるからな。

だからペイペイとかスタート時は圧倒的にお得だったがヤフーは未だにネット販売では楽天を抜けない。

お得というだけでは決定的にはならないということ。他国と日本を比べると

日本のアマゾンプライムは圧倒的に安い価格設定。

これは他国ではアマゾンが圧倒して価格をディスカウントする必要がないのに対し、

日本は楽天が強いのでそれに対抗すべく下げざるをえないと言われている。

そんな状況なので今日の南さんの推論は当たってるように思う部分とちがうなぁという部分

両方あると思いました。

今はアマゾンが日本でダメになりつつあるのは事実ながら過去の実績があるのでまだ優位

というとこな気がします。なお自分はヤフオクで買い物するのでヤフーショッピング派です。

セレクト商材の残り物に群がるハイエナやってますw

PT01やインコテックスの未使用品が3000円前後で落札できた時はガッツポーズでましたw

まあ暇潰しと実益兼ねた趣味みたいな感じですなヤフオクは。 -

南ミツヒロ的合理主義者 より: 2022/12/02(金) 10:05 AM

「オールオープン・規制なしの市場」の魅力もすっかり褪せたなぁ

という感じですね。Amazonしかりヤフオクしかり

ノンジャンル・何でも全部売れる市場となると、結局は

・市場原理で値段がきまる

(不良在庫山積み転売・けど希望価格は高止まり)もしくは

・どうでもいい売れ残りの捨て値マーケット

(ネームは有名でも、いつでも・どこでも買える商品)にしかならないという事ですな

その点ではヤフーと楽天のほうがまだ使いやすい印象が

あります。「専門小売店が集まったショッピングモール」

に一番近いのは今のところヤフーかな??? -

とおりすがりのオッサン より: 2022/12/02(金) 10:08 AM

私は、Amazonメインで医薬品とか日用品とか色々買ってます。

ドコモのD払いとか使えるのと、サイトが使いやすいのとで。

プライム会員の他に、Kindle Unlimitedの会員にもなっていて、雑誌とかが無料で読めるのが良いです。

楽天も少しは使いますが、店舗ごとにバラバラなんで使いにくいのが難点ですね。

うちの妹は、全くAmazonは使わず、ポイント貯まるからと楽天だけのようです。Amazonの利益構造については、今は利益の大半(2021年度は74.5%)がAWSをメインとしたクラウド事業からのものだそうです。海外では、政府機関とかでもつかわれてるようですね。

「Amazonのクラウド事業「AWS」の売上高と営業利益の業績推移」

https://positen.jp/588 -

南ミツヒロ的合理主義者 より: 2022/12/02(金) 10:18 AM

オッサン>Amazonは実は物販がメイン事業ではない

マケプレのコミッションの高さを見ても分かるように

単品ベースの物流はとてもコストがかかります物流までオール中央集権型でやるのではなく

モールのネームだけ貸し出すような形態が主流になるのかな?ただビックやヨドのような例もありますし

その中間として帳合を既存取引先に任せているアスクル

のような形態もそれにしても、流れが速い世界だと思います

-

みー より: 2022/12/05(月) 5:36 PM

「主婦の反省」

10年前、大学生だった息子から「まず、同じ商品なら何処よりも何時でもAmazonが一番安い。」と聞き、はじめは戸惑ったものの数年後には当時持ち始めたばかりのスマホ楽しさも手伝って、実店舗で見つけたモノはAmazonからもっと安く買う、そんな買い方の虜になっていました。ところが、3年程前から商品トラブルに見舞われるように。一番酷かったのは「もう一度買う」の履歴から同じ商品をより安いショップで注文したところ、スグに発送連絡はあったものの数ヶ月たっても届かず、配送状況の欄は常に「コロナ禍で流通に支障が出ているため、お待ち下さい。」のまま。中国ショップだったらしく問い合わせは不能、一番腹が立ったのはAmazon窓口へのヘルプボタンまで無効になっており、キャンセルさえ出来ないことでした。

「Amazonは詐欺まがいの中国サイトを容認している。」と悟り自己責任とあきらめました。

しかし、そんな不安な思いをした後でも、Amazonの最安値イメージと「今スグ買うボタン」からは麻薬のように逃げられず、中国サイトに緊張しながらも最安値のショップから買い続けていました。ところが先日、自転車Dahonの正規輸入品が欲しくて、近所の実店舗とAmazonを見比べたところ、価格差が無いことに驚き、10年前に覚えた「同じ商品が一番安いAmazon。」は思い込みであり、現在は違うんだと気付きました。

そして、南さんやお友だちの投稿から「Amazonは物販以外の真の目的に向かっている。」ことも知り、ハッと目が覚めたと言うか、Amazonのカモから脱却するきっかけができました。自転車は近所の実店舗で、若い跡継ぎ店長から久しぶりに気持ちの和らぐ、お値段以上の良いお買い物をさせていただきました。

今ではAmazonがいずれ日本に及ぼす悪影響など微塵も想像しなかった欲張りな自分を深く反省しています。

分析対象が巨大なので、要素を割って考えてみます

1.使いやすさ

南サンの分析の通りです。Amazonはポイント面を含め

使いづらい。むかしから指摘されていますが、

サイトがやたら重い上、クリック地獄です

2.取扱い商品

業務用専門店のモノを全て掲載されても、汎用仕様の

サイトなので、コアな物は情報が少なすぎて、あえて

Amazonでは買いません。そして間口が広いがゆえ、

せどり屋が幅を利かせてAmazonのイメージが悪くなる

3,日米の文化的なちがい

アメリカは上層も下層も浪費の国です

だから手に取らないでも平気で物を買える

いっぽう日本人は堅実消費の国、節約の国です

「必要ないモノは買わない」のが美徳の民族です

「タワマンの資源ごみの日はAmazonの空き箱だらけ」

なんて記事がありましたが、大多数の日本人は

「うわ~なんてバカな人たちだろう」

と思ってみている筈です

したがって素人せどり屋からプレミアム価格で

シュミの物を買うなんて、バカのきわみです

「浪費の国からやってきたぁ~浪費しやすいECサイト」

これ自体、日本人には受け入れがたいですよ

であるなら、ビックやヨド、あるいはモノタロウで

手堅く買い物するのを選ぶ人のほうが多くて当然です

私は中華モノの怪しいITがらみのハードを買う時しか

Amazonを使いません。というのも怪しい家電製品は

楽天やヤフーでは扱っていませんからwww

Amazonがらみで騒がれたCtoCなんてのも

要はシロウトぼったくり屋が商売しやすいフォーマット

というだけですから、その時点で大多数の日本人は

NO!だと思います