数字の操作が可能な「プロパー消化率」を絶対的な指標に据えるとミスリードを引き起こす

2021年1月22日 ネット通販 3

指標を%表示の「〇〇率」に据えると必ず、数字を悪用した「見せかけの目標達成」をしようとする会社や個人が出てくる。

営業利益率が30%とか40%とかあるラグジュアリーブランドを除いて、アパレル業界・繊維業界の問題点は営業利益率が低すぎる点にある。

その理由は、売れないから値引きを繰り返して販売することにある。

だから、「なるべく定価で売りましょう」ということになる。ミソは「なるべく」であって「絶対」ではないところにあると当方は思っている。

「絶対」と言い出すと必ず無理が出る。

ビジネスでもそうだし、それ以外の事象でもそうだが、何かを達成するためには必ず指標が必要になる。

指標無しで何となくやっていて達成できる人はほとんどいない。

指標も無しに「なるべくプロパー(定価)で売りましょう」ではほとんどの人は達成できない。だから何らかの指標は必要である。

しかし、それを「プロパー消化率」に設定すると、必ず、操作して「見せかけの目標達成」をする会社や個人が出てくる。

だから「プロパー消化率」という指標の設定はあまり意味がない。個人的には「プロパー消化率」以外の「ナンタラ率」という指標はすべて操作可能なのでほとんど意味がないと思っている。

こういうことを言うと「プロパー販売を重要視していないのか??」と吹き上がる人が業界に少なからずおられるが日本語の不自由な方なのだろうか。

定価販売は重要だということには変わりがない。ただ、指標を「率」にすると操作が可能なので絶対視は良くないと言っているのである。

その最たる例が、前回ご紹介した内容である。

興味のある人はクリックして全文を読んでもらいたい。

めんどくさいという人のために改めて抜粋する。

https://www.fashionsnap.com/article/top-interview-2021-stripe/

ストライプインターナショナルの立花社長のインタビューである。

その中にびっくりするような一節がある。

― いまも3500円〜と手に取りやすい価格帯ですが、さらに引き下げる形となります。その狙いは何でしょうか。

消費者が年々、低価格をどんどん求めるようになっているので、今のニーズに価格帯を合わせるといったところまで思い切って踏み込もうと。今後は「適正価格」で値引きせずに売り切っていく。

とある。これだけなら、ただでさえ低価格品なのに、まださらに値下げするのかと驚くだけに過ぎない。納入業者や製造工場にシワ寄せが行ってかわいそうだなあとは思うが。

問題は次の一節である。

―値引き販売が恒常化していたという認識?

アースが特に値引き販売していたわけではないが、世の中の市場がそれに慣れていたというのはあると思う。価格の見直しはあくまでプロパー率を高めるための施策だ。

これである。

プロパー率なる言葉は恐らくはプロパー消化率かプロパー販売率を指すのだと思うが、定価で売れやすくするために定価設定を引き下げるとは、まさに本末転倒である。

これが「〇〇率」という指標を操作する天才的(笑)な方法だといえる。こういう天才的な手法を考える企業や個人が必ず出てくる。規制とは潜り抜けるために存在するというスタイルを地で行っている。

これとは違う天才的(笑)な手法は、ネット通販のオンライン専用割引クーポンである。

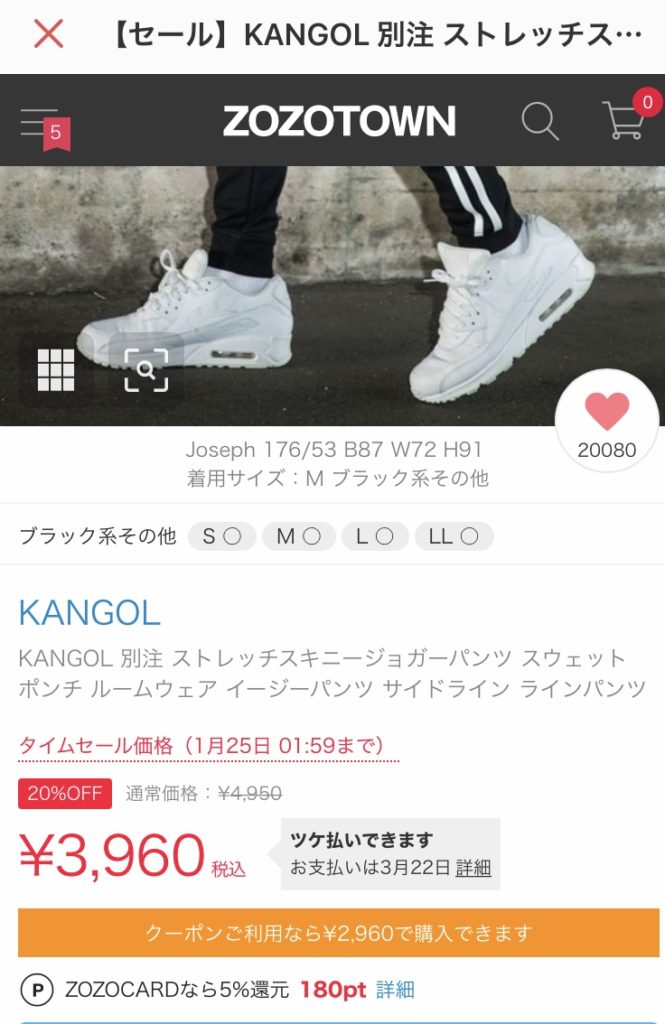

ZOZOTOWNから毎日割引クーポンが送られてくる。だいたい500円、1000円、3000円というのが多いが、例えば10,000円くらいするアイテムの500円引き、1000円引きならまあわからないではないが、3000円台で1000円引きとか2000円台で1000円引きとかいうアイテムも珍しくない。

例えば、3960円の1000円引きクーポンなら売価は2960円となり、実に26%オフとなる。

これが、単に「値引きセール」なら当方は何も言わない。在庫を残すよりは値下げしてでも売り切った方がいい。 だが、多くのZOZOTOWN出店者はこの割引クーポン分は販管費に計上しており、プロパー販売にカウントされてしまう。30%オフ近くもやっておいて「プロパー販売」にカウントし「プロパー消化率が上昇しました」なんていう発表はほとんど詐欺である。これが数字の操作である。

だが、多くのZOZOTOWN出店者はこの割引クーポン分は販管費に計上しており、プロパー販売にカウントされてしまう。30%オフ近くもやっておいて「プロパー販売」にカウントし「プロパー消化率が上昇しました」なんていう発表はほとんど詐欺である。これが数字の操作である。

まあ、某ECモール社長のように

「割引クーポンはプロパー販売を助けるため」

と謎の見解を仰る人もいるので、つける薬もないのだが。

ではどういう指標が適切なのかというと、個人的にはマサ佐藤氏が再三提唱しているように、「粗利益額」を指標にすべきだと考えている。これなら数字の操作ができにくい。

そのためには、販売員全員に「仕入れ値」と「粗利益額」を公開し、周知させなくてはならない。

その上で

「当店の今月の目標は粗利益額〇〇円です」

という目標を設定すればいい。

目標の「〇〇円」を達成させるためには、少々の値引きサービスは許容範囲内となる。例えば「総額5000円お買い上げなら5%オフします」というような値引きサービスも可能になる。目標の粗利益額さえ達成できれば良いわけだから。

だが「プロパー消化率」という「率」を絶対的指標に据えると、こういうサービスは店頭では禁止になる一方で、ECサイト上での大幅値引きとか、消化率達成のために納入業者や製造業者を過度に叩いて定価そのものを下げさせるという数字の操作が可能になってしまう。

「〇〇率」指標の悪弊の見本と言える。

ただ、粗利益額を各店の指標に据えると、販売員全員に仕入れ値を知らせる必要があり、これを嫌う経営陣・本部スタッフも多いのではないかと思うが、こちらはアパレル業界が昔から持っている悪癖だといえる。

そんなストライプインターナショナルのアメリカンホリックの商品をどうぞ~

comment

-

-

sakeparadise より: 2021/01/24(日) 8:53 PM

以前在職した会社は交叉比率=粗利率÷(期首在庫+期末在庫)/2 が仕入れ担当の半期の評価基準だった。

一見まともそうだが、期首と期末の在庫を少なくすれば数値は良くなるので、期中で在庫オーバーして値下げを連発しても、期末近くで不当返品(例:仕入れ値1000円→1300円で返品して架空の粗利を得る)などで帳尻を合わせた。

予算数値さえ達成していれば文句はなかった算数の弱い上司から、ファッションセンス ゼロだが、算数に強いGMS出身の上司に代わった4か月後 催事課に飛ばされた。”君の半期の数字はきれいだがとても「いびつ」だ 君のボーナス評価以外誰も得していない” と言われて。-

とおりすがりのオッサン より: 2021/01/25(月) 10:25 AM

”君の半期の数字はきれいだがとても「いびつ」だ 君のボーナス評価以外誰も得していない”

こんな、ドラマみたいなカッコいい嫌味を言える人って実在するんすねw

-

毎度おなじみ、うちの金属加工工場の二代目アホ社長は、アホコンサルに言われて半期ごとに「実行計画」ってのを各部署ごとに目標定めて作らせてます。んで、「その計画がどれだけ成果を上げたか?」っていうのも1ヶ月ごとに指標を従業員に決めさせて点数付けてます。が、その指標を決めるのにも、すったもんだして社長の承認が必要で、時間掛けるのアホらしいから「単純に利益額で達成度を測れば良いのでは?」と社長に言ったら却下されましたw

ホント、アホコンサルの話はすぐに鵜呑みにするのに、現場の従業員の話は聞かないんですよね、アホ社長ってw