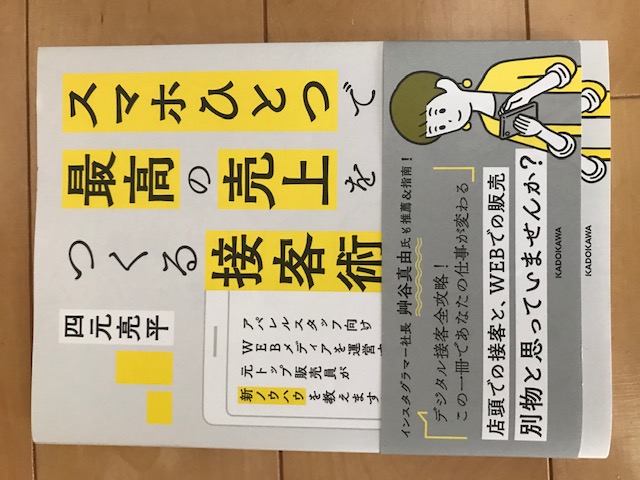

献本をいただいた「スマホひとつで最高の売上をつくる接客術」への書評

2020年9月25日 TOP SELLER . STYLE 0

インターネット通販へ誘導するかどうかは別として、アパレル企業やブランド、販売員はある程度デジタル化対応しなくてはならなくなっている。

例えば、実店舗に客を呼び込みたい場合、いまだにそこそこ有効なのは新聞への折り込みチラシくらいだろう。ユニクロがいまだに折り込みチラシに力を入れているのは、それを証明しているといえる。

しかし、新聞の購読部数も軒並み減少し続けているため、新聞を読んでいない人も増えている。そうなると、折り込みチラシですら、呼び込みの効力は低下してしまっている。

そして携帯電話がほぼ行き渡っており、スマホ利用者がそのうち8割くらいを占めるようになっていれば、これを利用して呼び込むことは当然である。

デジタルツールを使う販売員というと何となく縁遠い感じもするが、例えばLineである。当方は嫌いなので滅多に使わないが(仕事先がLineで連絡をよこすためやむなく導入している)、Lineは老人層まで使っている。老人層は主に孫や娘、息子とのやり取りのために習得することが多い。

となると、部数が減少し続けている新聞チラシよりもLineを使って呼び込んだ方が効率的だし、広く行き渡る。

個人的には、販売員にもっと売り場でスマホを活用させるべきではないかと思う。

Topsellerの立ち上げ時期から交流し始めた四元亮平氏の初めての著書が明日、出版される。

何だかんだ記事を寄稿する当方はいまだに本を出版したことがないが(笑)、それよりもはるかに早く成果を出されており、羨ましい限りである。

いつものスタイルとは異なるが、ここにAmazonを貼り付けておく。

「スマホひとつで最高の売上を作る接客術」というタイトルである。

まあ、タイトルだけ見ると、ちょっとイラっとする人も多いのではないかと思う。(笑)

実は、出版前に四元氏から義理堅く献本をいただいたので読んでみた。

その前に話をさかのぼると、本を出版することになったというのは1か月前くらいにお聞きした。何でも当初はもっと小難しい内容を考えていたが、出版社との打ち合わせによってライトな方向へと転換したらしい。

で、その内容とスタイルだが、本当に聞いていた通りにライトである。(笑)

逆に当初考えておられた小難しいスタイルというのも見てみたくなった。

スタイルもライトだし、タイトルもちょっとイラっとするが、内容を一言でまとめるなら「販売員のデジタルツールの使い方」という感じである。

売り場の販売員にもっと積極的にスマホを使って発信・呼び込みをさせるべきである。

一口に「デジタル化」と言っても、ツールはさまざまある。

その中でも特に販売員やアパレルブランドと親和性が高いのは、

・ブログ

・ツイッター

・インスタグラム

だと指摘し、それぞれの簡単な使い方についてまとめられている。

また、最後には

・スタッフスタート

というデジタルツールとその成功例について言及されている。

実は、前回のブログとこの本の趣旨はほぼ同じである。

アパレル企業やブランド、販売員がデジタル対応する際、それに不慣れな人たちに限って「インフルエンサーを目指さないといけないんやろ?」という対応をする。

そして、この思い込みが取り組むことへの心理的ハードルを高くしている。

だが、前回のブログでもまとめたように、「物を売る」ことが目的であればフォロワーを何万人も集めるインフルエンサーになる必要はまったくないのが実態である。

逆に下記のような事例も業界には掃いて捨てるほどある。

8万フォロワーの美女が着ている服に3000いいねついていても誰一人「その服、なんてブランドなんですか?」と質問しないし、美女自体も別にブランド名は言及しないこの景色を見ていると、インフルエンサーマーケティングとは何かと考えさせられる。 pic.twitter.com/B6UYn2MDv6

— 〖暗黒自己啓発〗 DJAsadaAkira🙃 (@DJ_AsadaAkira) September 24, 2020

また、DとかHとかADとかの大手広告代理店にそそのかされて、インフルエンサーに高い金を支払ったのに、期待していた売上高にはさっぱり届かなかったという話は業界では珍しくない。

この本の中でも繰り返し「服を売ることが目的ならインフルエンサーを目指す必要はない」ということが述べられている。

それによって、取り組むことへの心理的ハードルを下げるべきだというのがこの本の主眼だといえる。

そして、すべてのツール(ブログ、ツイッター、インスタグラム、スタッフスタート)に対して、ライトな(笑)スタイルで使い方が説明されており、初心者向けのSNS解説書という感じである。

あと、フェイスブックに関してはほとんど言及されていないが、現状、日本のフェイスブックを見ていると、文字数制限もないことから中高年男女のたまり場みたいな感じになっているため、ここでアプローチを繰り返したところで、効果がゼロとはいわないが、あまり売れないだろうと考えられる。

未だにデジタルツールの導入や運用に腰が引けているアパレル企業やブランド、販売員には絶好の入門書になるのではないかと思う。